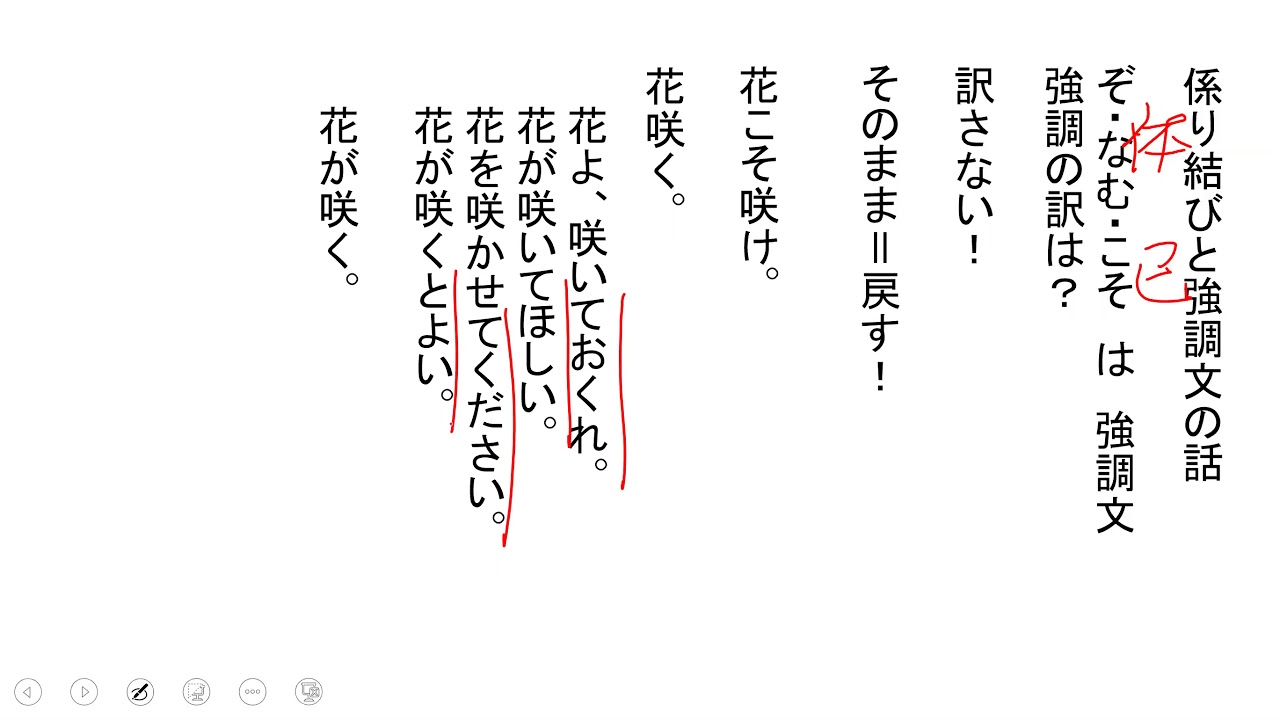

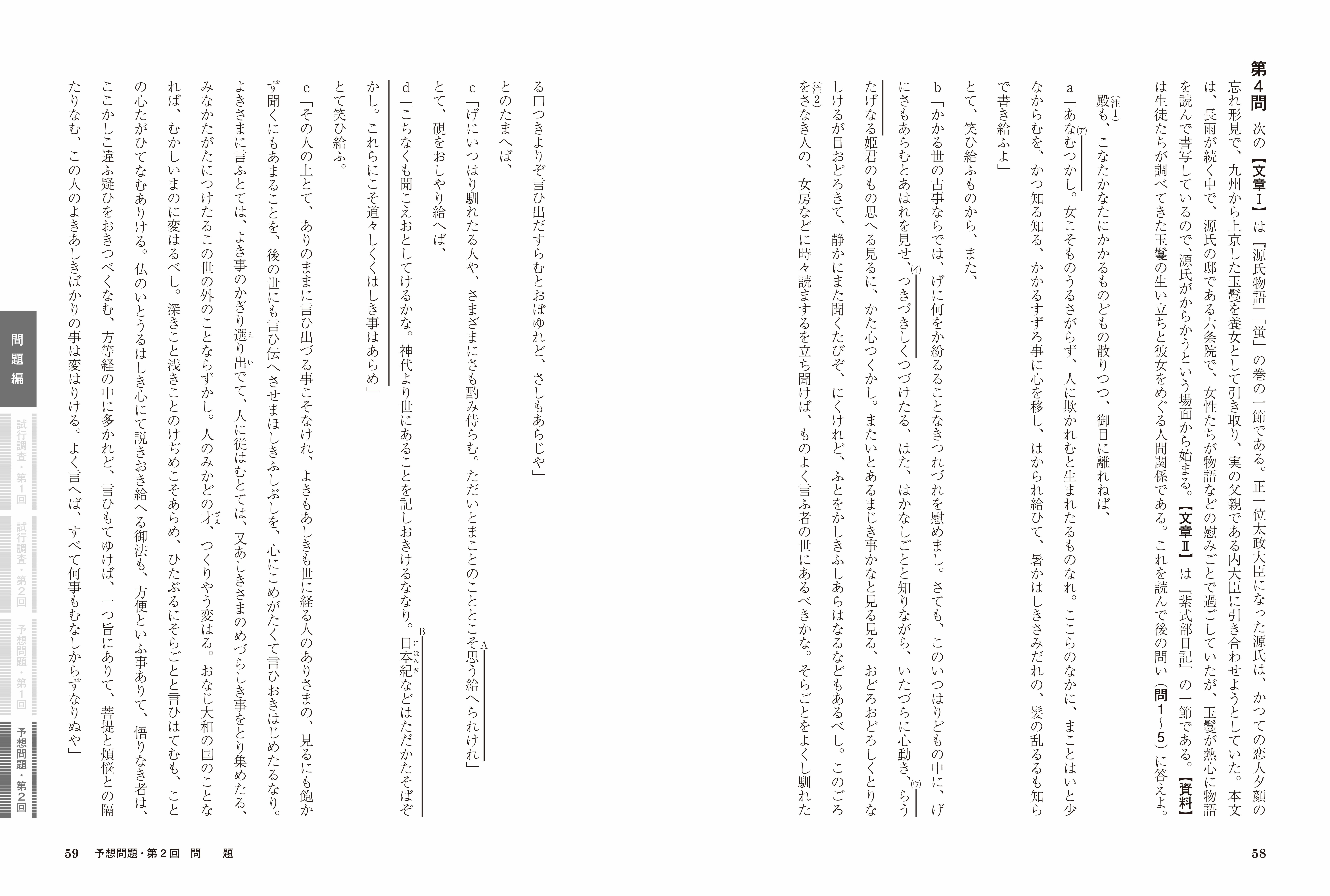

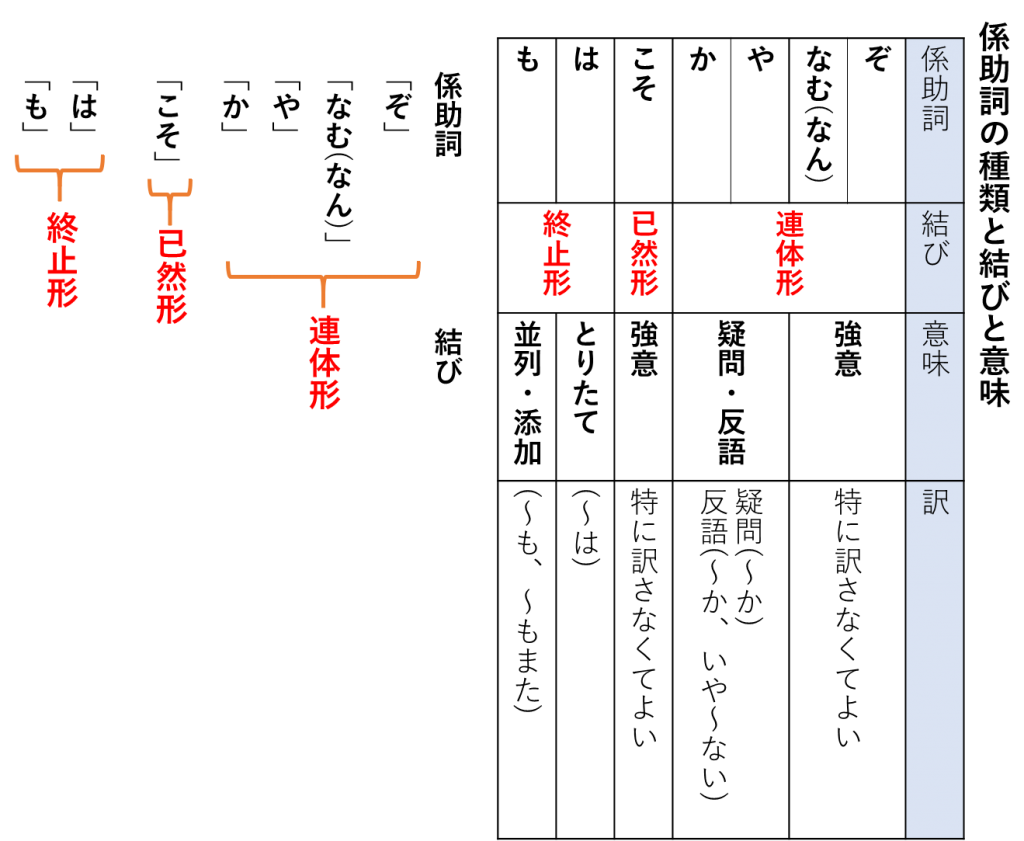

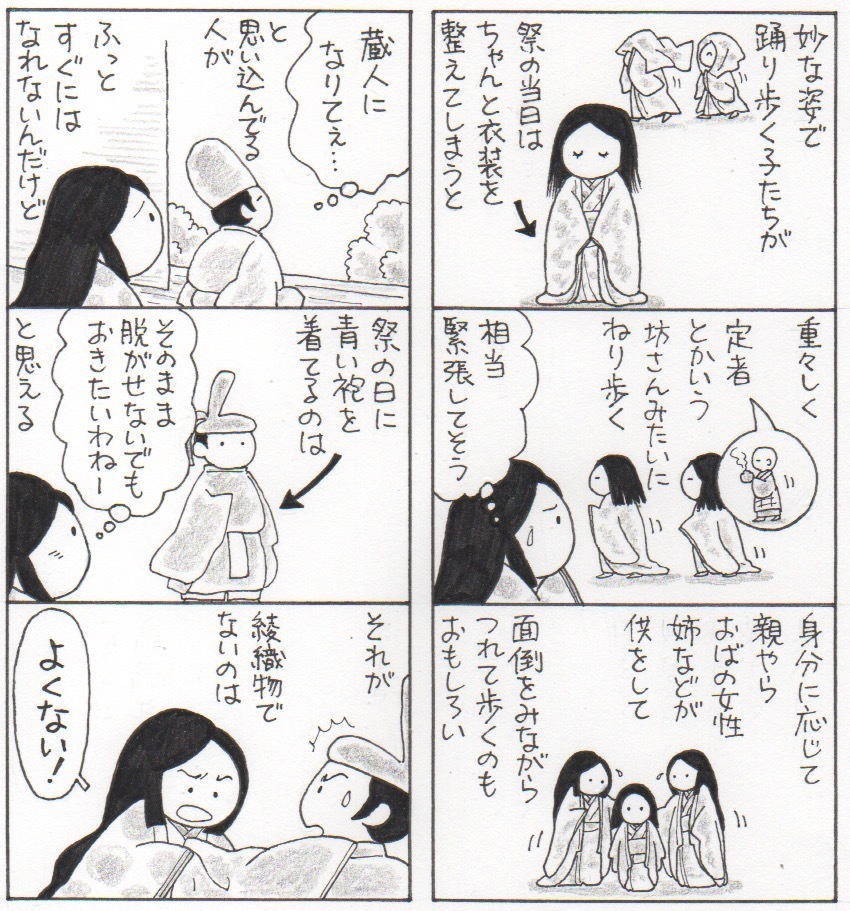

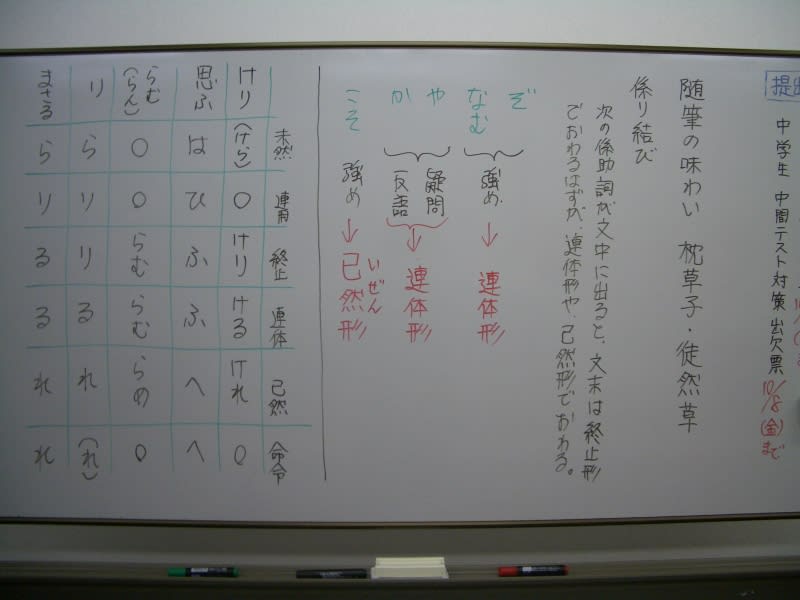

古文・漢文の分かりやすい解説を研究しています。 当サイトがおそらく日本一古文・漢文を分かりやすく解説しています。 最近インターネットで勉強できる学校「マーてぃん学校」というWebサイトを作りました! 下記ボタンよりアクセスください! 原文 ①中納言参り給ひて、御扇奉らせ給ふに、 ②「隆家こそいみじき骨は得て侍れ。 ③それを張らせて参らせむとするに、おぼろけの紙はえ張るまじければ、求め侍るなり。 」と申し給ふ。 ④「いかやうにかある。 」 keirinkanonlinejp 年11月04日 古典日本語の係助詞「こそ」は、現代日本語では「君こそふさわしい」という文のように、副助詞「こそ」に継承されています。 係助詞の文法 ぞ・なむ・こそ 係助詞「ぞ」・「なむ」・「こそ」は、文末の活用形を変化させます。

コンプリート 古文 こそ あなたにとって興味深い壁紙の言葉qhd

古文 こそ

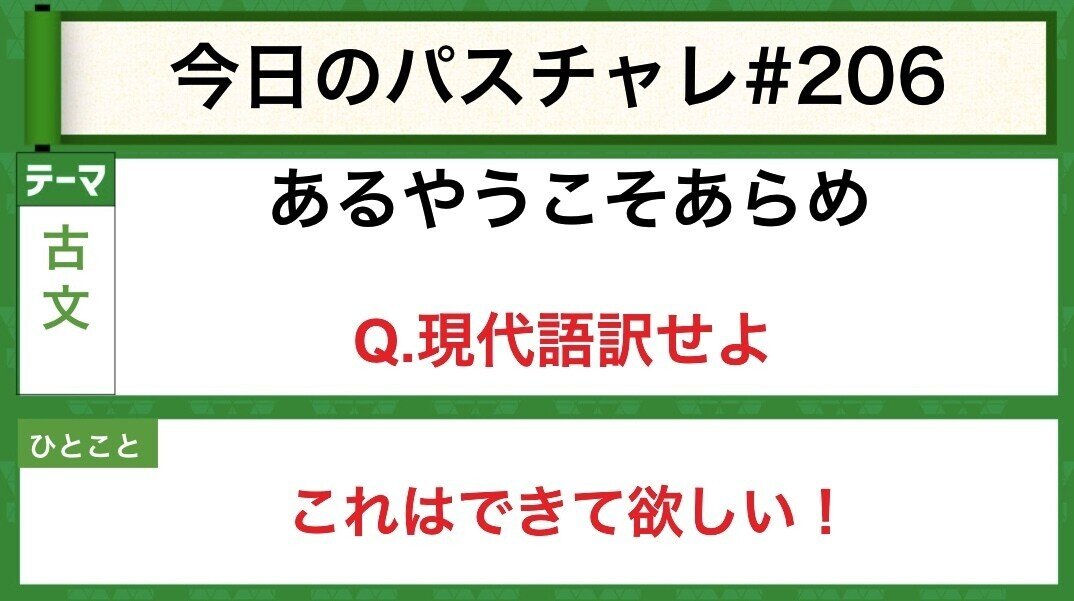

古文 こそ-「試験を受けるときは、程度の差 こそあれ 、みな緊張する。」 のように、「こそあれ」「こそすれ」などの形で係り結びの法則が残っています。 「こそ」の結びがわからなくなった時は、この表現を思い出しましょう。 強意・区別などの「は」 春 は あけぼの。 2.直後に「鬼よりダニが鱧天こそ」がある場合 30回 で見ました、「御覧じ所あら む こそ、難くはべらめ。 」のように、 「む」 の直後に 「を・に・より・だに・が・は・も・こそ」、または「(読点)」 がある場合、 仮定 とみなすのが基本です。 (ただし挿入句の場合は例外;;) 仮定は、その言葉とおり、「 ~としたらそれこそ(は) 」などと

刑部卿敦兼の北の方 という古文の中に ませのうちなる白菊も Clearnote

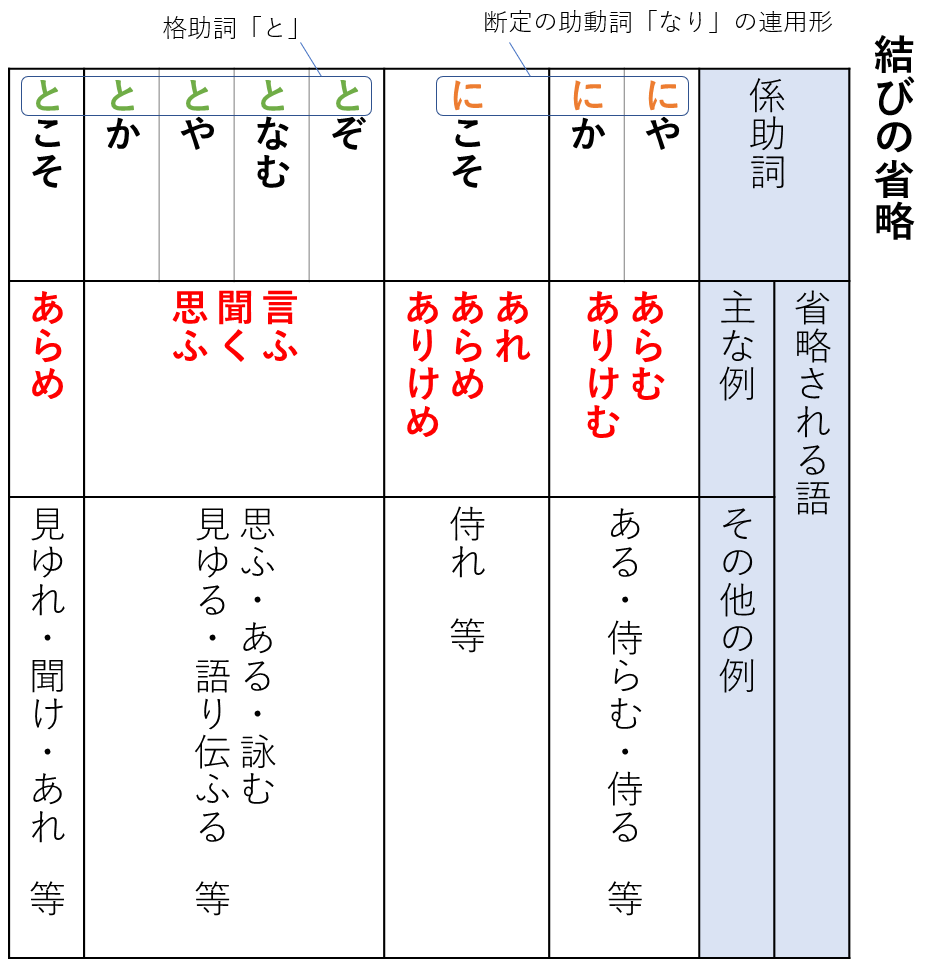

係助詞「こそ」があると文末が已然形になるのですが、それが文中にあると逆接の意味が発生します。 現代語の「程度の差こそあれ」に慣用句的に残っているので、これで覚えちゃいましょう! 古典の例では 八重むぐら茂れるやどのさびしきに人こそ国語の中でも古文が苦手という中学生も多くいるのではないでしょうか? では、中学古文の苦手を克服するためのコツとはどんなことでしょう? また、中学古文がスラスラと読めるようになるためには?オススメの勉強法とはなにか? そこで、古文のコツについて、中学古文を苦手克服する 例 中垣こそ《あれ》、一つの家のやうなれば~(土佐日記) →中垣はあるけれど、(まるで)一つの家のようなので~ 例 「木立を」こだちとこそ《いへ》、きだちといふ~(今昔物語集) →こだちというけれど、きだちという~ 例 十七よりこそ経も読み、行ひも《すれ》、~(更級日記) →十七歳より経も読み、仏道修行もするのだが、~ 入試で

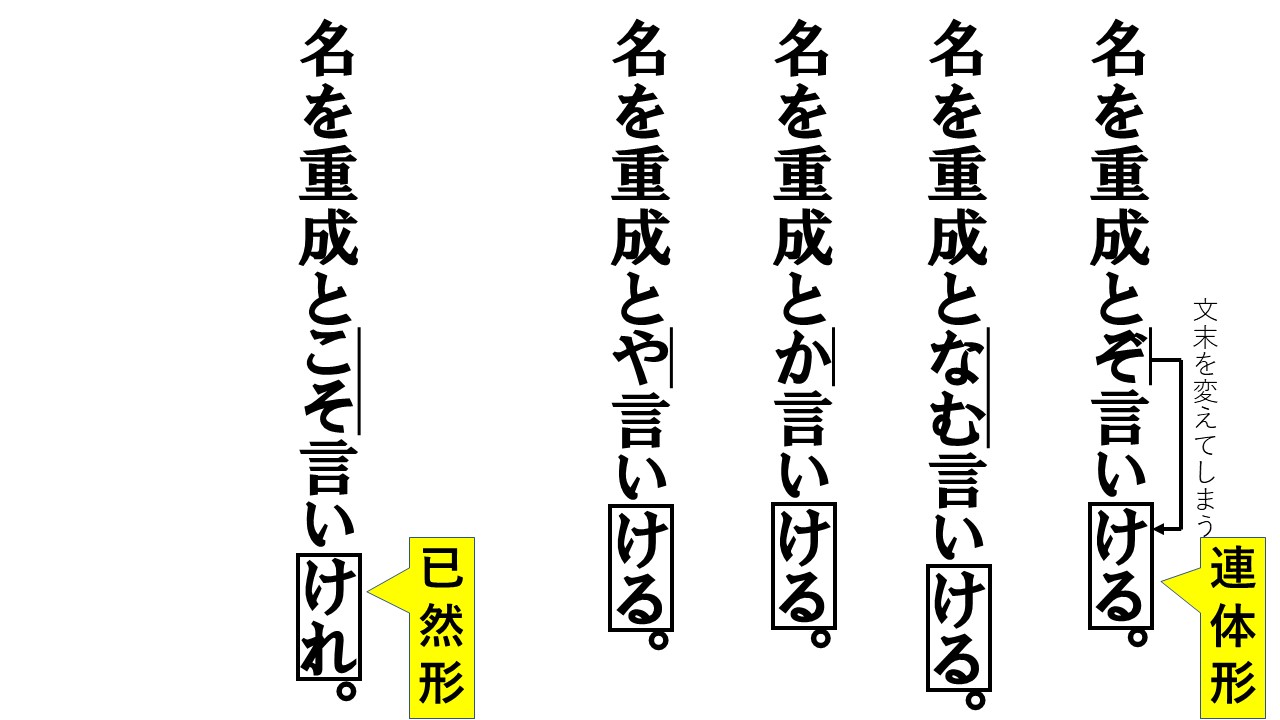

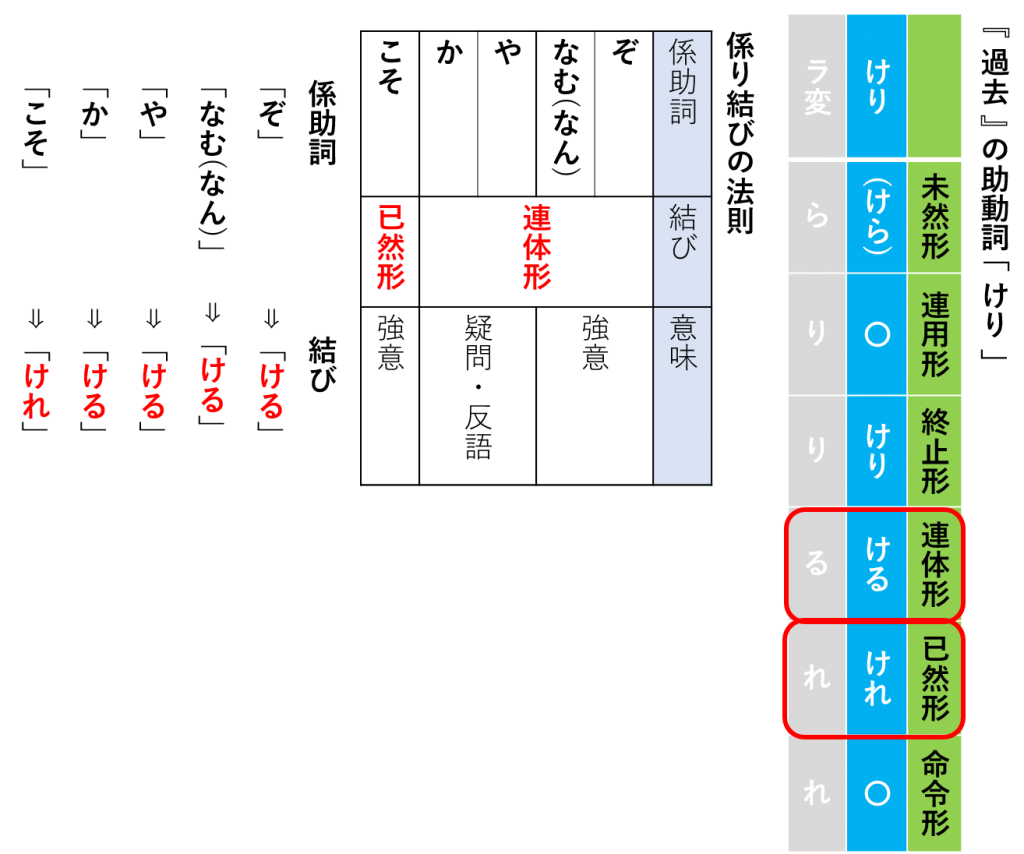

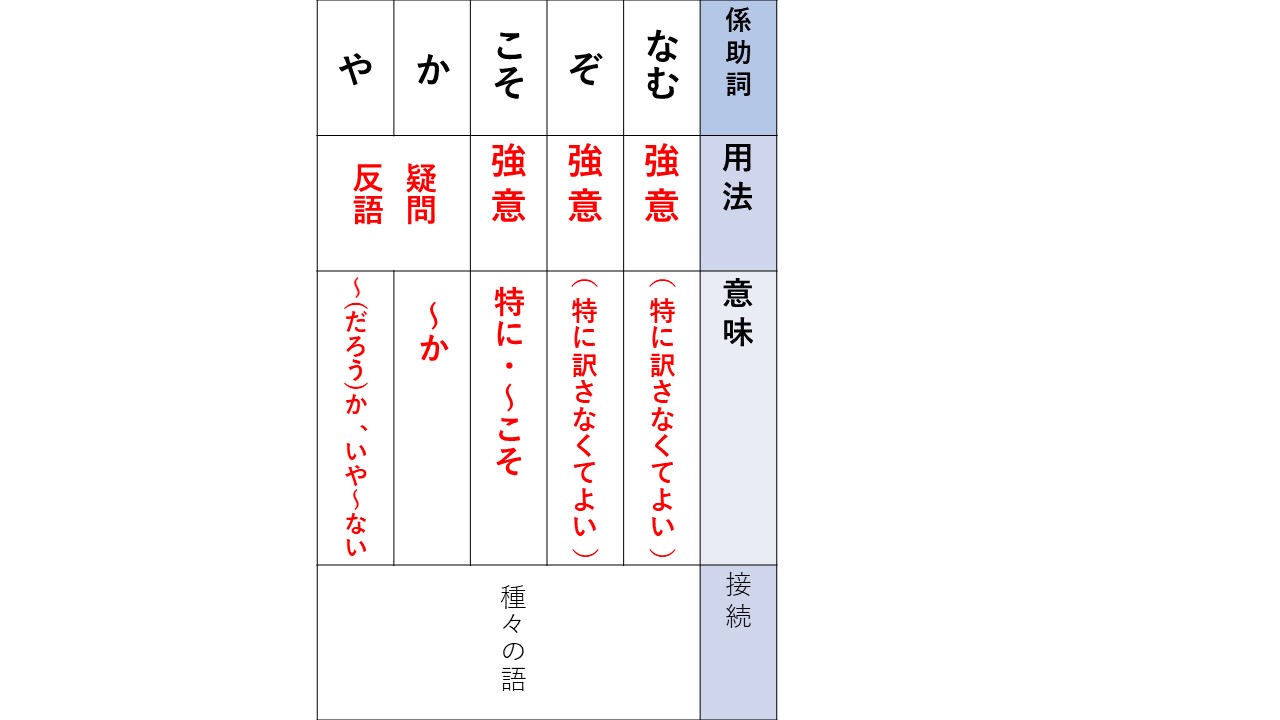

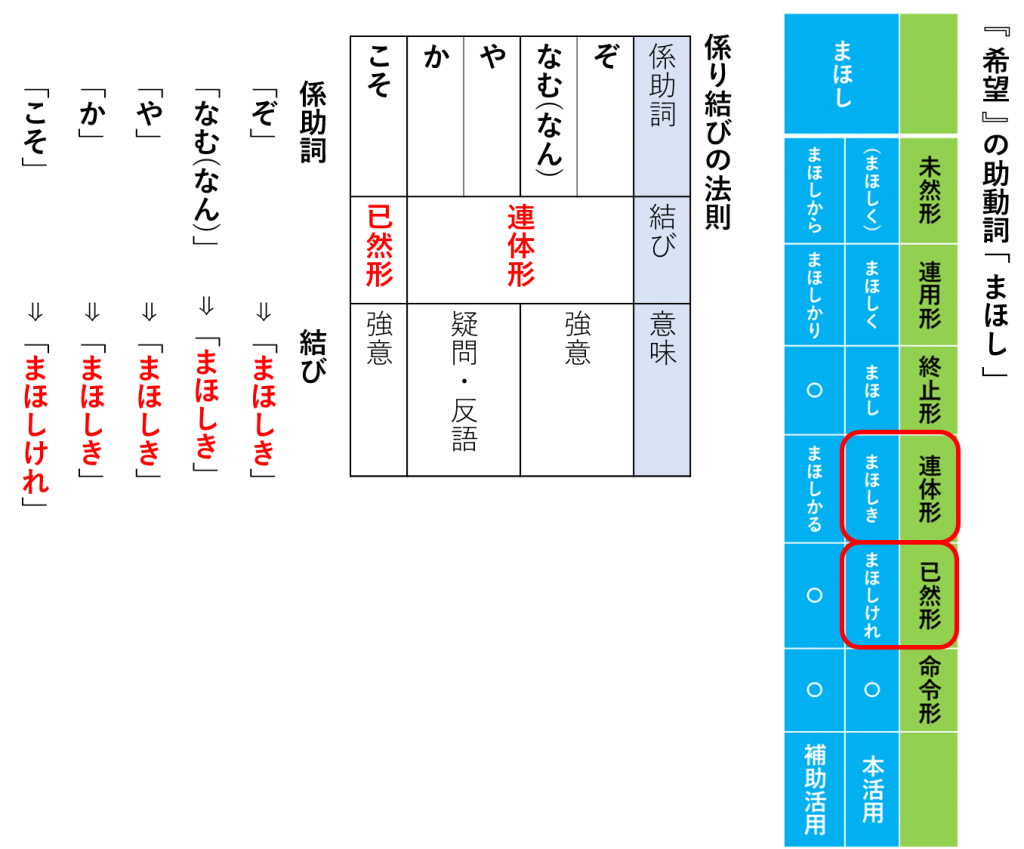

古文・漢文の分かりやすい解説を研究しています。 当サイトがおそらく日本一古文・漢文を分かりやすく解説しています。 最近インターネットで勉強できる学校「マーてぃん学校」というWebサイトを作りました! 下記ボタンよりアクセスください! 係助詞「や」「か」「こそ」の要点係助詞「や」「か」は疑問と反語を表す係助詞「こそ」は係り結びがあり、文末は已然形になる。 「必携古典文法ハンドブック」Z会出版11年 「古文文法問題演習」河合出版15簡単ですので、覚えておきましょう。 「 ぞ・なむ・や・か 」に続く言葉は、 連体形 に変化します。 「 こそ 」に続く言葉は、 已然形 に変化します。 ぞ・なむ・や・かは連体形、こそは已然形 ・ 『木曽の最期』の品詞分解(その1:木曽は長坂を経て~) 平家物語(助動詞・動詞の活用など) ・ 沙石集『ねずみの婿とり』の品詞分解 ・ 大鏡『最後の除目

3 文末にあって、言いさして強める意を表す。 「これはこれは、ようこそ」「『先日はありがとう』『いや、こちらこそ』」→ こそあれ → てこそ → とこそ → ばこそ → もこそ 補説 古語では、文中にあって「係り」となり、文末の活用語尾を已然形で結ぶ。 また、上代では連体形で結ぶこともある。 係助詞「ぞ」「なむ」に比し、強調の度合いが強いといわ助詞一覧表 連体助詞 格助詞 副助詞 係助詞 終助詞 間投助詞 接続助詞 係助詞 ぞ なむ や(やも・やは) か(かも・かは) こそ は も 係助詞(かかりじょし/けいじょし)は、種々の語に付き、その語に意味を添えると共に、文の終止にまで影響を及ぼす助詞である。 こそ= 強意の係助詞 あら= ラ変動詞「あり」の未然形 め= 推量「む」の已然形 この小さき 上人 = この小さい 殿上人 に= ~に ( 対象の格助詞 ) 伝へ て = 伝令し て 聞こえ む = 手紙を差し上げ よう 「知らせ/ば」というのは、

古文 和歌 係り結びの意味と見分け方 中学生からの勉強質問 国語 進研ゼミ中学講座

2

① 「こそ」によって強められた前文の述語用言をうけ、逆接の関係で後文に続ける。 近世初期の上方語。けれども。が。 ※浮世草子・傾城色三味線(1701)湊「あれは見たよりは買徳(かいどく)な女郎といはれてこそ、うれしう御ざんしょけれ、女郎の身で、かいぞんといはるる役目はいやと」古文 読解 物語話型 出家譚(たん)2(病気表現・臨終表現) 古文 読解 物語話型 出家譚(たん)3 (絆(ほだし)) 古文 読解 物語話型 歌徳譚(かどくたん) いちばんはじめに 「古文のツボ」へ古文 はかなき こと だに かく こそ はべれ 。 まして 人の心 の、 時にあたりて 気色ばめ らむ 見る目 の 情け をば 、 え 頼む まじく 思うたまへ得 て はべる 。

古文単語 さこそ 然こそ の意味 解説 連語 古文 By 走るメロス マナペディア

一行目に こそ がありますが 已然形が見当たりません 教えてくだ 文学 教えて Goo

中垣 こそ あれ、一つ家のやうなれ ば、望みて預かれる なり。 中垣=隣家との境に設けた垣根 こそ=強調の係助詞、結びは已然形となる。 ここでは逆接強調法。 逆接強調法「こそ ~ 已然形、」→「~だけれど、(しかし)」 普通の係り結びは結び(文末)が已然形となるため、「こそ ~ 已然形。 」となるが、 逆接強調法のときは「こそ ~ 已然形、」と 1.千年を過ぐすとも、一夜の夢の心地こそせめ。(徒然) 2.「我こそ死なめ」とて、泣きののしること、(竹取) 3.「とくこそ試みさせたまはめ」など聞こゆれば、(源氏) 4.恥かはしてありけれど、男はこの女をこそ得めと思ふ。(伊勢) > さし出づるこそよかりけれ 「こそ」 で強調しているわけですが、「こそ」 は強い強調です。 「こそ」 が出現すると、それを受ける結びの部分 (この場合は 「よかりけれ」) は 已然形

古文の質問です こそがかかってめりが已然形になる 助動詞めりがあるの Yahoo 知恵袋

2

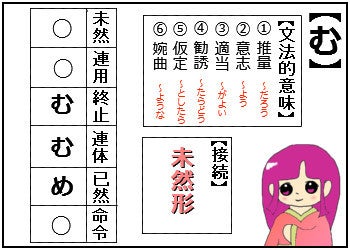

参考書を使った自学学習は古文初心者にこそおすすめ! 古文初心者は「単語」「文法」「古文常識」の参考書からスタート 分野別初心者におすすめな古文の参考書5選! ①古文単語の暗記に『マドンナ古文単語 230 パワーアップ版』 『マドンナ古文係助詞「こそ」→文末は終止形ではなく「已然形。」 「係り結び」の意味 ぞ・なむ・こそ強意(訳す必要なし) や・か疑問(~か?)・反語(~か、いや~ない) 〈係助詞「や」と「か」のちがい〉 「や」は疑問語(5w1hにあたるもの。精選版 日本国語大辞典 しもの用語解説 (副助詞「し」に係助詞「も」の重なったもの) 文中の連用語を受けてそれを特示強調する副助詞として働く。この下にさらに重なる助詞は係助詞のみである。「も」助詞の意味により、わずかの差ながら用法を分つことができる。

古文 係助詞の入試問題にチャレンジ 文法講座第55講 Okedou

高校古文 強調の係り結び ぞ なむ こそ 映像授業のtry It トライイット

「 こそ 」という助詞は、日本語の古文では後に出てくる動詞が已然形(いぜんけい)になるという 「係り結び」の法則 が適用されていました。 その証拠に、「好き こそ 物の上手 なれ 」という諺が 古文係助詞「こそ」意味と例文 古文の係助詞 「こそ」 の文末は 已然形 で結び、次のような意味・はたらきがあります。 強意「 ~は特に」(訳さないことが多い)

古典文法 助詞 は も なむ こそ や か 合格サプリ

古典 古文 係り結びの法則と結びの省略 消滅

現代人よ 今こそ古文なりーー日常生活でも使える古文単語ベスト5 Getnavi Web ゲットナビ

高2 古典 徒然草 よろずのことは 月見るにこそ 高校生 古文のノート Clearnote

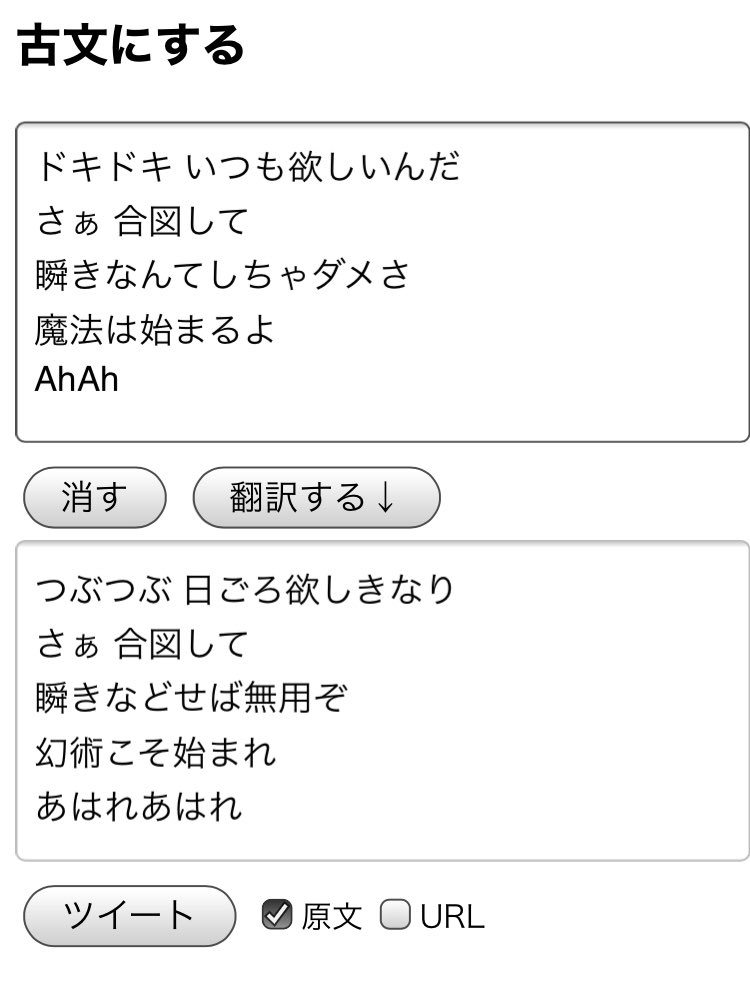

現代文を古文っぽくしてくれるサイトが面白くて笑いが止まらない 行こうぜ浄土はさすがに 笑 Togetter

ふんばりファイヤー 軽い気持ちであいつこそがテニスの王子様を流行りの古文翻訳かけたら 恋しき言の葉は で負けた

助詞 7 みんな大好き 係助詞 ぞ なむ や か こそ 自立学習塾 Potergy ポテジー

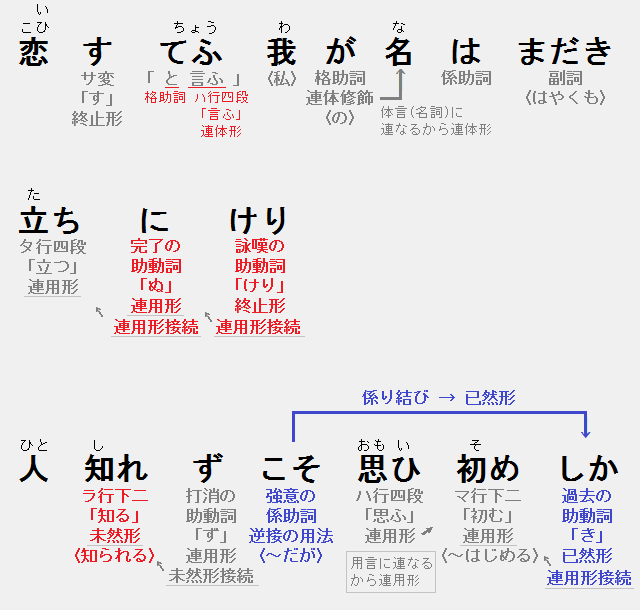

百人一首の意味と文法解説 41 恋すてふ我が名はまだき立ちにけり人知れずこそ思ひそめしか 壬生忠見 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

中2古典です 全く何を言ってるのかわかりません Clearnote

新年こそ 教科書には載らないエロ古文 でエロを極めろ Smart Flash スマフラ 光文社週刊誌

偏差値30でも 明治大学に絶対受かる古文勉強法を解説します Mei Pass 明治大学合格専門塾 家庭教師ならmei Pass

基礎から学べる入試古文文法 代々木ゼミ方式 望月 光 本 通販 Amazon

平家物語 巻第五 朝敵揃 この世にこそ王位も無下に軽けれ 原文 現代語訳

ふんばりファイヤー 軽い気持ちであいつこそがテニスの王子様を流行りの古文翻訳かけたら 恋しき言の葉は で負けた

係り結びと助動詞

この昔を忘ればこそあらめの訳って未然 ば でので あらめであ Yahoo 知恵袋

現代人よ 今こそ古文なり 日常生活でも使える古文単語ベスト5 Fum2 Columns News How Tos And E Books

最新刊 望月光の古文教室 古文読解編 実用 望月光 電子書籍試し読み無料 Book Walker

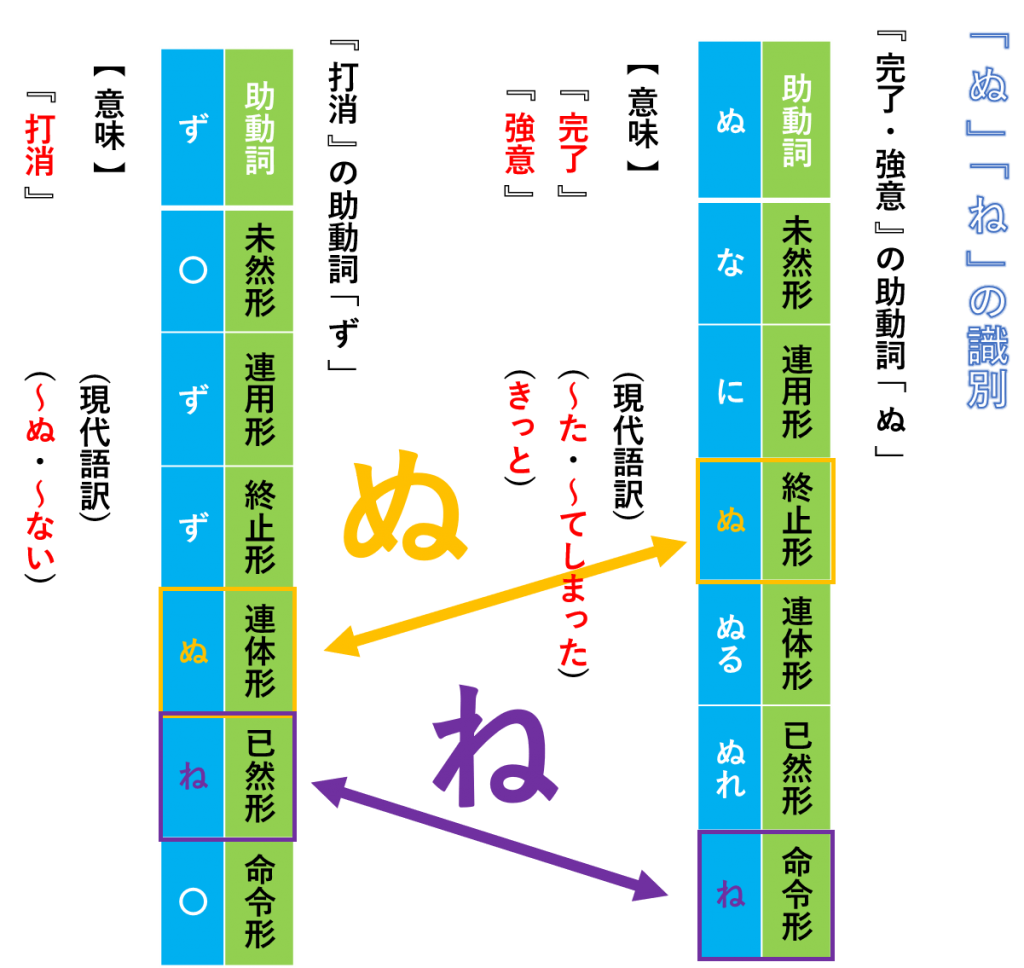

ぬ と ね の識別 助動詞 ぬ か 助動詞 ず か

係り結びの法則 Okedic

コンプリート 古文 こそ あなたにとって興味深い壁紙の言葉qhd

秋の夜は露こそことに寒からし 意味文法品詞 古文作品 古文 大学受験講座 東京先生

古文を読むからこそ気づいた日本語の進化 Web時代の日本語のルール 知ってますか オンライン1対1講義で看護師等 社会人の大学院合格を実現 札幌駅前作文教室ゆうフジモトのカクロンブログ

Nams出版プロジェクト 古文解釈のための国文法入門 松尾總 研究社 昭和27 序説冒頭より

ポイント書く解く マスター古文 1 株式会社京都書房 国語図書専門の教育出版社

古文の疑問文の作り方って知ってます 係り結びのとっても大事なこと 動詞の活用 古文文法 国語の真似び まねび 受験と授業の国語の学習方法

コンプリート 古文 こそ あなたにとって興味深い壁紙の言葉qhd

若紫57 2 危惧の もこそ 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

高校古文 係り結び 練習編1 映像授業のtry It トライイット

係り結びとは 意味 省略された時の読み方を丁寧に解説 おやぶんの古文攻略塾

帚木371 3 こそ 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

帚木392 2 こそ め の用法 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

高校古文 注意すべき係り結び 練習編3 映像授業のtry It トライイット

歌詞を古文変換したら 我こそは初音ミクなれ に 歌えたら人間卒業なボカロ曲 高音厨音域試験 を脚色しみき ニコニコニュース

刑部卿敦兼の北の方 という古文の中に ませのうちなる白菊も Clearnote

高校古文 注意すべき係り結び 映像授業のtry It トライイット

中3国語 秋期入試対策講座 古文 スタートします 神奈川県 伊勢原市 の希望校実現塾 ペンシルゼミナール

古典 古文 係り結びの法則と結びの省略 消滅

コンプリート 古文 こそ あなたにとって興味深い壁紙の言葉qhd

古文を読んでみよう1

古典 多読 聴くだけ古文 枕草子 野分のまたの日こそ Japanese Classical Literature Youtube

古典文法 22ー4 危惧 心配の係助詞 もぞ もこそ Youtube

1

真花塾 Blog Archive 国語を武器にしたい それなら古文こそ大事

メルカリ 一目でわかる古文ハンドブック 東進ブックス 参考書 5 中古や未使用のフリマ

古文単語ゴロゴ Flashcards Quizlet

古文 古文単語 結果には必ず原因が伴う パスチャレ 6 宇佐見すばる 東大医学部 Passlabo Note

3

枕草子 高校古文こういう話

無理題 こそ 難題 大学入試古文問題を検証する 松岡義晃 著 ロビン ブックセンター 古本 中古本 古書籍の通販は 日本の古本屋 日本の古本屋

平家物語 巻第五 朝敵揃 この世にこそ王位も無下に軽けれ 原文 現代語訳

古文の解き方のポイントを理解しよう 高校受験国語対策 分かりにくいを分かりやすいに

つれづれなるままに 高校古文こういう話

高校古文 強調の係り結び ぞ なむ こそ 映像授業のtry It トライイット

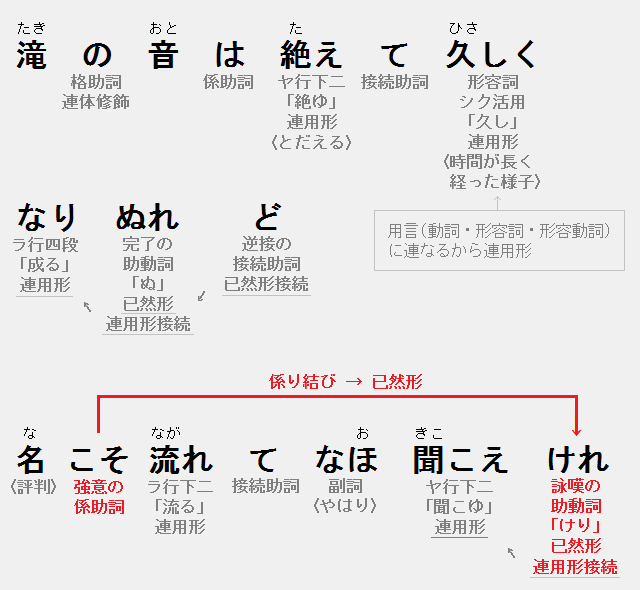

百人一首の意味と文法解説 55 滝の音は絶えて久しくなりぬれど名こそ流れてなほ聞こえけれ 大納言公任 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

帚木392 2 こそ め の用法 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

ぞ なむ や か 文末の単語は連体形 こそ 文末の単語は已然形 黒板へのボケ ボケて Bokete

大学受験国語 初見の古文がスラスラ読める 読解力を高める勉強法 オンライン家庭教師メガスタ 高校生

こそ けれ 係り結び

古典文法 係助詞の意味一覧と 係り結び まとめと問題

かなり役立つ 古文単語キャラ図鑑 梨奈 岡本 本 通販 Amazon

古文 が読めない人にこそおススメ 古文単語315 武田塾吉祥寺校 予備校なら武田塾 吉祥寺校

高校古文 強調の係り結び ぞ なむ こそ 映像授業のtry It トライイット

3

古文 係り結びの意味と訳し方を解説 横浜の個別指導塾ティーシャル

係り結びとは 意味 省略された時の読み方を丁寧に解説 おやぶんの古文攻略塾

高校古文について この つきみて言ふにこそ の つきみて ってなんな Yahoo 知恵袋

活用形

係り結び かかりむすび の法則 や か 古文文法 古文 大学受験講座 東京先生

コンプリート 古文 こそ あなたにとって興味深い壁紙の言葉qhd

古文単語は意味分類で覚える17 指示語や疑問文に関わる古文単語など 国語の真似び まねび 受験と授業の国語の学習方法

すぐにマスターできる 古文の係り結びの訳し方や覚え方を徹底解説 大学受験プロ

こそすれ とは 意味や使い方を例文を含めてご紹介 コトバの意味辞典

古文の係り結び こそ についてです こそ が付いた時の活用系は Yahoo 知恵袋

コンプリート 古文 こそ あなたにとって興味深い壁紙の言葉qhd

至急です 古文の問題です3の 写真 なんですが こそ があるのになぜ答え Yahoo 知恵袋

勉強は量こそ質 大分市の塾 大分市 夢進学塾kanal 大分上野丘高校受験 難関国立大学受験専門塾 国語 現代文 古文 漢文 塾

古文 係り結びの法則 文法講座第12講 Okedou

古典 古文の希望 願望 の助動詞 たし と まほし の解説

Amazon Fr 無理題 こそ 難題 大学入試古文問題を検証する Livres

係り結びの法則の解説

百人一首の意味と文法解説 55 滝の音は絶えて久しくなりぬれど名こそ流れてなほ聞こえけれ 大納言公任 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

中2国語 中間テスト 古文の係り結び ブログ アビット

必携 古典文法 明治書院

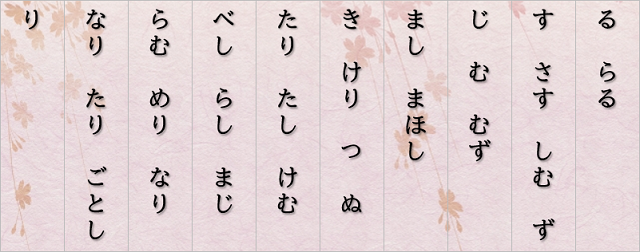

古文 古典の助動詞をわかりやすく解説 活用表 一覧 意味 接続 勉強法 覚え方をまとめて紹介 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

なぜ ぞ なむ や か こそ は も では無いのに なん が係り結びの法 Clearnote

係り結びをおさらい 特殊な用法も例文で解説 古典 古文の基礎 高校生向け受験応援メディア 受験のミカタ

第3学期 直前完成京大現代文 古文 文化の森スクール 徳島県徳島市 進学塾

古文 古文単語 結果には必ず原因が伴う パスチャレ 6 宇佐見すばる 東大医学部 Passlabo Note

啓隆社

コンプリート 古文 こそ あなたにとって興味深い壁紙の言葉qhd

成功する人の考え方 人生思った通りにならないからこそ 面白い 古典解説 徒然草 今日はそのことをなさんと思へど 文labo

古文常識 難読語 服装に関わる語 国語の真似び まねび 受験と授業の国語の学習方法

コロナウイルスで休校の今こそ 自宅学習できる古文の成績が大幅に上がる勉強法教えます

メルカリ 望月光の超基礎がため古文教室 古典文法編 参考書 300 中古や未使用のフリマ

古文写真のような係り結び見つけるやつってどうやって見つけるんですか Yahoo 知恵袋

0 件のコメント:

コメントを投稿